豆瓣APP被罚20多次累计900万元的原因是什么?

豆瓣APP在2023年被中国互联网法院罚款20多次累计900万元。这起案件引发了社会各界对互联网平台责任和监管的关注。豆瓣作为国内更大的在线社交平台之一,其内容审核、用户行为管理等方面存在一些问题,包括色情低俗内容、虚假宣传等。这些违规行为不仅损害了用户的权益,也影响了整个 *** 环境的健康和可持续发展。豆瓣方面积极采取整改措施,包括加强内容审核、提升技术手段以及完善法律法规,以期从根本上解决这些问题。豆瓣APP下架年内被罚20多次累计900万元豆瓣到底怎么了

说起豆瓣,许多人应该不陌生,这个创始于2005年的社区网站,在创始人阿北那里,萌芽于“读书交流平台”的初始想法,最终呈现基于共同兴趣的用户分享社区,为大家搭建了一个提供书籍、音乐、电影等相关信息与互相交流的平台,一度被认为是国内网站的一股清流,被称为是“年轻人的精神角落”,书籍、音乐、电影等艺术的爱好者们在豆瓣上十分活跃,积极发表自己的观点,其他的用户也习惯将豆瓣的评分,作为判断书籍或影片是否好看的依据之一。

可就是这样一个创立之初颇受欢迎的网站,近来却十分不太平。

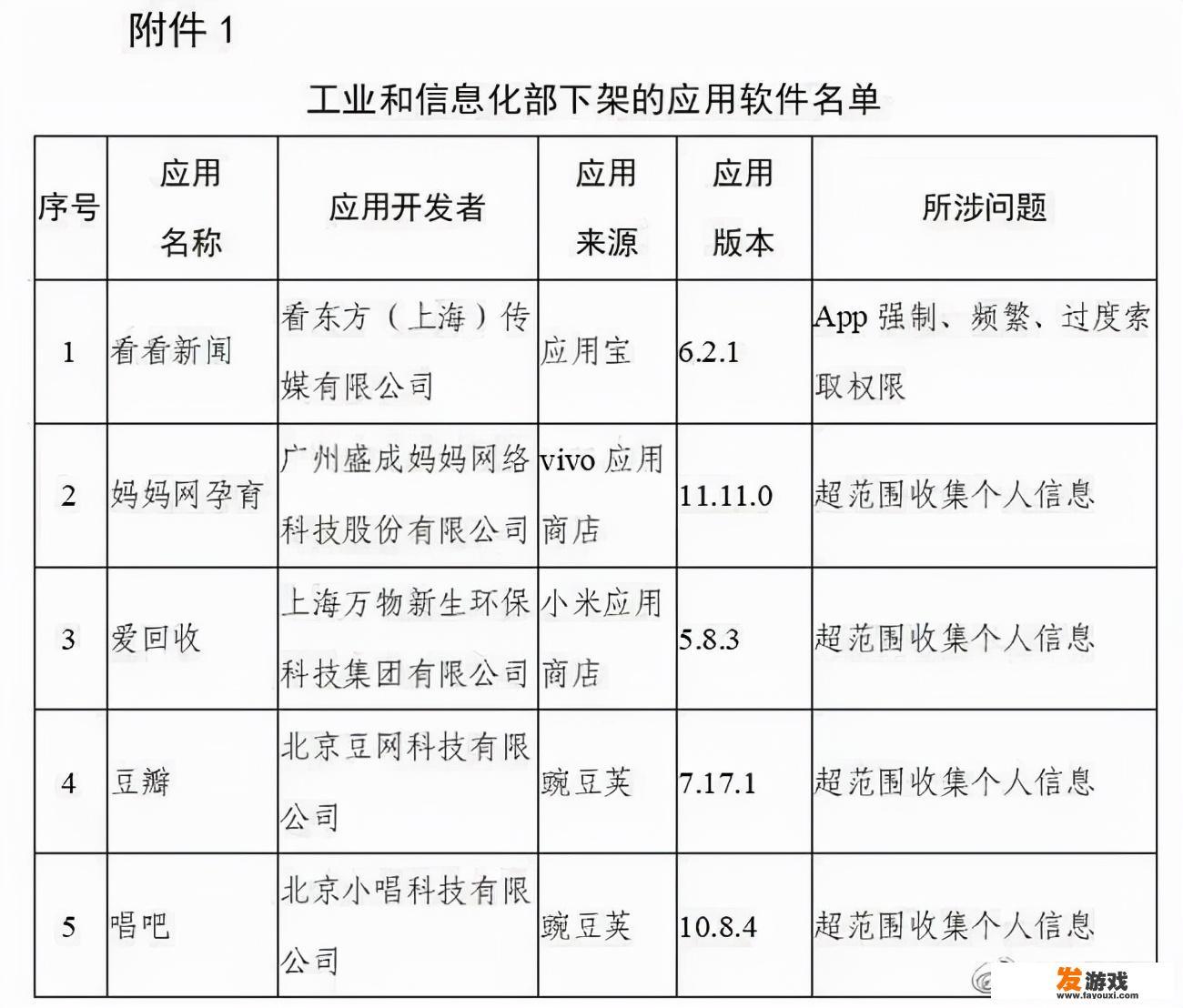

11月3日,工信部信息通信管理局发布《关于APP超范围索取权限、过度收集用户个人信息等问题“回头看”的通报(2021年第11批,总第20批)》,其中就有豆瓣的名字。

12月9日,工信部再一次进行通报,对未按照要求完成整改的106个APP进行了下架,这一次,豆瓣还在通报的名单之内。

下架让豆瓣迅速登上了 微博热搜,一部分人为豆瓣感到惋惜,认为豆瓣的书影音、小组等功能无可替代,另一部分人认为豆瓣乌烟瘴气,早该整治了。

豆瓣为何会下架?它又是怎么走到这一步的呢?

一、沉默与争议:豆瓣错在哪里

在工业和信息化部下架的应用软件名单中,豆瓣排在第四位,在所涉问题的一栏中,写着超范围收集个人信息,工信部之前的通报,也是针对存在超范围、高频次索取权限,非服务场景所必需收集用户个人信息,欺骗误导用户下载等违规行为的APP进行的,可以看出,豆瓣此次下架,就是因为存在这些问题。

如果是豆瓣的老用户,也许能在日常使用中感受到通报中的一些问题,如果你稍不留心点到了主页上的广告页面,即使是按退出,还是会跳转到广告中的内容中去,让人有些恼火,豆瓣的问题远不止这些,在豆瓣下架前的一周,国家互联网信息办公室负责人就约谈了豆瓣网的主要负责人、总编辑,此次约谈是因为豆瓣网屡次出现法律、法规禁止发布与传输的信息,为此,豆瓣网的运营主体北京豆网科技有限公司受到了共计150万罚款的行政处罚。

再往前,11月份,豆瓣又因为违反《奥林匹克标志保护条例》的相关条例,未经奥林匹克标志权利人许可,将“奥运会”“五环图案”等标志和用语用作商业目的,被北京市朝阳区市场监督管理局罚款3万元。

继续向前倒推,在8月份,豆瓣违反《 *** 出版服务规定》,存在着出版传播含有淫秽色情和暴力等违反规定的 *** 出版物,被北京市文化和旅游局处罚4万元,4月份,豆瓣又因为官网广告违反《中华人民共和国广告法》的有关条例,被北京市朝阳区市场监督管理局罚款1.636万元并没收违法所得。

启信宝显示豆瓣曾受到3次行政处罚

据统计,仅2021这一年,豆瓣就被处罚了20多次,其中多次被处以50万元的顶格罚款,罚款总数累计达到900万元。

因为被处罚,12月2日零点起,豆瓣小组的“回复”功能被暂停使用,小组精选频道也无法更新,豆瓣的使用受到了限制。

根据《移动互联网应用程序个人信息保护管理暂行规定》,被下架的App在40个工作日内不得通过任何渠道再次上架,这意味着豆瓣的新用户无法找到这款App使用,豆瓣陷入一种“沉默”的状态。

这些处罚并不是无迹可寻。

在几个月前,豆瓣发布了响应“清朗·饭圈”行动的整治公告,作为豆瓣娱乐大组的豆瓣鹅组,直接被暂停了使用,在2021年11月26日豆瓣官方发布的处罚公告中,71632条违规和不良信息被删除,273个违规账号被禁言,这些可以从侧面反映出,豆瓣在信息把控上存在着大量的问题。

豆瓣可以通过加强监管,来解决上述问题吗?

情况似乎没有这么简单。

豆瓣的官方简介如此介绍这一平台:

“媒体让老少咸宜的大片无处不在,对只适合一群人的东西却显得力不从心。……无论高矮胖瘦,白雪巴人,豆瓣帮助你通过你喜爱的东西找到志同道合者,然后通过他们找到更多的好东西。”

可以看出,豆瓣的定位在于“志同道合”与“分享”,这就决定了粘合豆瓣社区的,是用户的兴趣爱好,一种自发的、精神层面的东西,这与创始人阿北心中的理念契合,阿北两大爱好就是读书和看电影,他本人也自陈,希望豆瓣是一个能够满足不同人 *** 流需求、同时互不干扰的空间。

在实际上,豆瓣也是这么规划自己的,它包容任何不同的想法,并竭力为大家创造交流的平台,各式各样的小组聚集了有不同兴趣爱好的人,在豆瓣你可以在哲学小组里和同好们讨论尼采,也可以在“拖延症候群自律戒拖所”和大家一起吐槽自己的拖延症,想要发现好笑的事情可以去“哈哈哈哈哈哈”小组,去理发店没做出自己想要的发型可以去“烫头失败小组”。

各种脑洞大开的想法在这里几乎都能找到根据地,让身处豆瓣的人们感到自己处在一个紧密联系的社区当中,正是这种包容给豆瓣带来了最初的成功,时至今日豆瓣的老用户们还是会称赞这些小组给他们带来的归属感和快乐。

但这种包容恰恰也是豆瓣的问题所在。

豆瓣依靠用户分享兴趣而不是圈定主题进行运作,兴趣本身是无法以统一的标准规定的,因此豆瓣从建立之初,就下放了权力,给予了用户们足够的自由,比如每个小组的管理员都是豆瓣用户自愿担任的,小组成员众多,很容易出现监管不到位的现象,加上豆瓣的帖子经常被搬运到其他平台,在一定程度上豆瓣变成了风暴的来源,鹅组等豆瓣较大的娱乐小组,常常成为饭圈粉丝互相攻击的练武场。

虽然豆瓣在这些年加强了内容审核,但却经常起到适得其反的效果,一些用户发送的正常内容被豆瓣封锁,发送不良信息的用户却没受到一点影响,这让习惯了自由的用户们怨声载道,让豆瓣更改固定的运营模式,似乎不太现实,而如果对十几年自由惯了的豆瓣社区进行彻底的不良信息清理,投入的人力物力成本,可能是豆瓣无法承受的,毕竟豆瓣并不是一个盈利大户。

在如何市场化方面,豆瓣似乎也做错了。

二、豆瓣的错过与自救

豆瓣本来可能会抓住很好的机会。

在豆瓣熬过建立之初的艰难时光之后,豆瓣的潜力逐渐被资本发掘,2006年初,豆瓣拿到了联创侧缘的之一轮融资,2009年它拿到了B轮融资,2011年它又拿到了BAI等的C轮融资,可豆瓣在拿到融资之后,发展却没有那么尽如人意。

2010年,伴随着移动互联网的高速发展,不少平台把触手伸向了移动端,豆瓣也开始尝试转型,将母平台上的一众功能拆分成各种各样的App,比如豆瓣同城、豆瓣阅读、豆瓣电影等等,不少理念与模式都具有重要的借鉴意义。

比如豆瓣FM,就是国内最早做音乐流的App,它基于平台算法给用户推荐个性化的内容,影响到了网易云音乐的设置。

豆瓣电影的在线购票和选座功能,也早于猫眼电影等App,或许豆瓣的转型没有与时代同步,或者是豆瓣没有抓住产品中真正的要点,可惜的是,豆瓣的转型并没有在市场上获得良好的效果,这些拆分的App逐渐没落,反而是猫眼电影、网易云音乐等晚于豆瓣的应用在之后大获成功,这些无疑给了豆瓣巨大的打击,2013到2014年,豆瓣的员工大量离职。

直到2014年,移动端的豆瓣App才正式出现,它整合了自己多样化的功能,使移动端能够发挥传统的优势功能,如书影音和小组等,可豆瓣还是晚了一步,微博、微信早已完成了市场的占领,成为迟到的豆瓣强有力的竞争者。

时间就是生命,迟到的豆瓣,错过的不仅是机会,还有本来可以好好利用的市场。

豆瓣并没有止步于失败,移动化虽然没有达到预期的效果,但却让豆瓣明晰了思路,关闭掉如豆瓣东西、一拍一等一些长期不咸不淡的业务和产品,同时加快商业化的探索。

2017年,豆瓣推出了“豆瓣时间”的产品,首期为